Чёрная металлургия и уголь

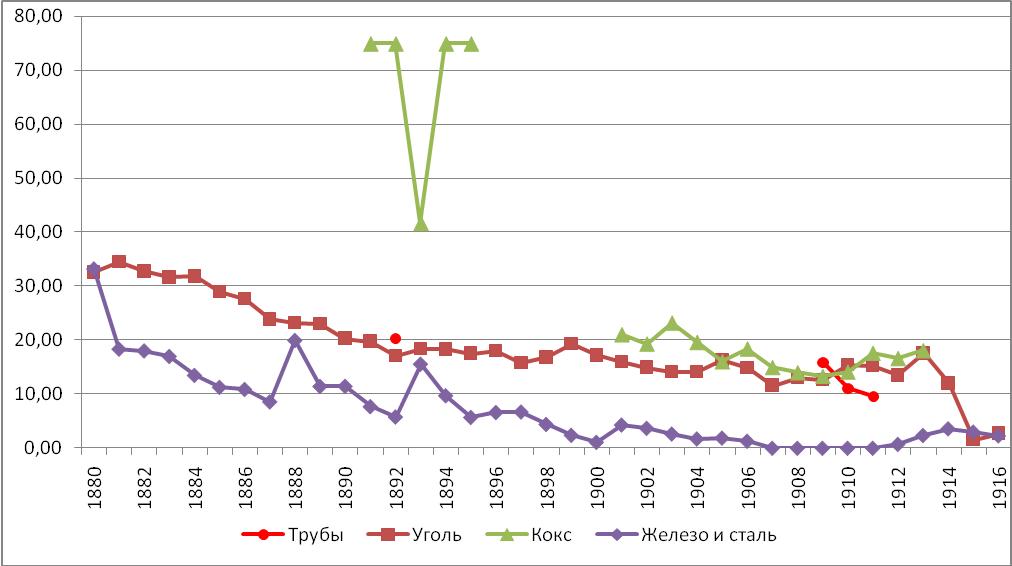

Рисунок 8. Чёрная металлургия, угольная промышленность. Импортозависимость, %.

Источник [19] (1877 г.) помещает Россию на 10 место по потреблению железа на 1 человека.

В 1892 Россия была на 6 месте по производству железа, на 5-м – по стали. На долю России приходилось 4,1% мирового выпуска стали [21].

Не представляется возможным сделать подробную оценку импортозависимости по инструменту. Но известно, что в 1894 году доля собственного производства в выпуске:

- кос и серп была 10%;

- инструментов для обработки материалов – 15%;

- проволоки и замков – 88%;

- ножей – 90%. [21]

Касательно выпуска угля и металла:

«после 1905 г. большинство отраслей промышленности России и значительная часть транспорта попали в полную зависимость от этих синдикатов [«Продуголь» и «Продамет»], которые поставили весь внутренний рынок перед хроническим недопроизводством, сопровождавшимся беспрерывным повышением цен на уголь, металл, нефтепродукты и в конце концов довели страну до топливного и металлического голода»…

…«Выступая в Государственной Думе 8 июня 1913 г., А.И. Коновалов обратил внимание, что из-за действий синдикатов Россия вынуждена была ввозить такие продукты, как уголь, металл и другие, которые могли бы производиться в самой России в достаточных объемах. Ввоз этот увеличивался из года в год, и соответственно миллионы российских золотых рублей уходили за границу. С 1912 г. это явление стало хроническим, и только благодаря импорту английского и немецкого угля для Северного и Центрального районов стало возможным, хотя и не в полной мере, обеспечить топливные потребности России в 1913‐1914 гг.» [13]

«Одним из методов поведения корпораций в начале XX века было сдерживание объемов производства и повышение продажных цен на рынке данной продукции. Первое же синдикатное соглашение в системе «Продамет» способствовало повышению цен на железо. Позже «Продамет» ввел в практику выплату премий тем предприятиям, которые не полностью выполняли определенную им норму («квоту») производства продукции металлургии. Если же квота превышалась, с предприятия взимался штраф. В 1911 году заводы Юга, входившие в «Продамет», сократили производство рельсов на 20%, подняв при этом цены на 40%. Этот синдикат добился того, что после его образования не было построено ни одного нового крупного металлургического предприятия, напротив, были закрыты уже действующие заводы.

Такими же методами пользовались и крупные компании в нефтяной промышленности. В результате сговора в 1902—1912 годах добыча нефти в России сократилась, а цена пуда нефти выросла с 6 до 38 коп., что заметно повысило прибыли нефтепромышленников» [39]

В 1892 году Россия по добыче угля заняла 7-е место в мире (1,3% мировой добычи). Справочно: в 1929 СССР добывал 2,7% мирового угля, в 1937 – 8,7% [28].

«По сравнительному количеству потребленія каменнаго угля на одного человѣка населенія, Россія занимаетъ также одно изъ послѣднихъ мѣстъ. Такъ, въ 1890 году въ Англіи количество это равнялось 251,6 пудовъ, въ Бельгіи — 187,8 пуд., въ С.-Ам. Соединенныхъ Штатахъ — 138,7 пуд., въ Германіи — 112,1 пуд., во Франціи — 58,2 пуд., въ Австро-Венгріи — 36,1 пуд. и въ Россіи — 4 пуда (включая и коксъ)»…

…«Современный размѣръ ввоза угля въ Россію составляетъ около 25 % отечественной производительности, для кокса же — около 75 %. [21]

Основными поставщиками угля были Германия и Великобритания (последняя – через порты Балтийского моря). С началом войны импорт практически прекратился по объективным причинам. Это касается и кокса, поставляемого в основном Германией и Австро-Венгрией.

Стоит привести цитату и касательно железнодорожного строительства в части выпуска рельс:

«Колебанія взаимныхъ отношеній общаго количества выдѣлываемой стали и количества приготовляемыхъ изъ нея рельсовъ объясняются спросомъ на эти послѣдніе, въ зависимости отъ развитія желѣзныхъ дорогъ. Такъ, например, значительные успѣхи рельсоваго дѣла въ 1880 и 1881 гг. объясняются большими казенными заказами, сопровождавшимися попудною преміею на рельсы отечественной выдѣлки; съ выполненіемъ тѣхъ заказовъ, рельсовая производительность снова падаетъ (въ 1888 г. до 3.847,945 пуд.) впредь до новаго оживленія, вызванного въ послѣдніе годы значительнымъ спросомъ на рельсы для Сибирской желѣзной дороги. Такимъ образомъ, представляя собою явленія временнаго характера, такія рѣзкія повышенія размѣра изготовляемыхъ въ Россіи рельсовъ не могутъ служить признакам и твердо установившегося рельсоваго дѣла, т. к. въ переработку на сталь идетъ въ такихъ случаяхъ въ массѣ (въ 1880 — 1881 гг. до 2/3) иностранный чугунъ на иностранномъ же горючемъ, не увеличивая полезной разработки отечественныхъ подземныхъ богатствъ» [21]

«Без помощи иностранного капитала, - писал М. Туган-Барановский, - криворожским рудам еще долго пришлось бы мирно покоиться под черноземными полями Приднепровского края. Точно так же в металлургическом деле Донецкого бассейна пионером явился англичанин Юз» [35]

«На юге России не было почти ни одного предприятия, в котором бы не участвовал иностранный капитал. Из существовавших там 18 акционерных обществ акции 16 котировались на иностранных биржах. Таким образом, можно говорить о южнорусских предприятиях как о предприятиях с почти исключительным или преобладающим участием иностранного капитала» [35]

Таким образом, чёрная металлургия Империи оказалась заложником капиталистического стремления к максимальной прибыли.

Вернуться в раздел "Часть I. Импортозависимость Российской Империи"