Импорт пищевой продукции

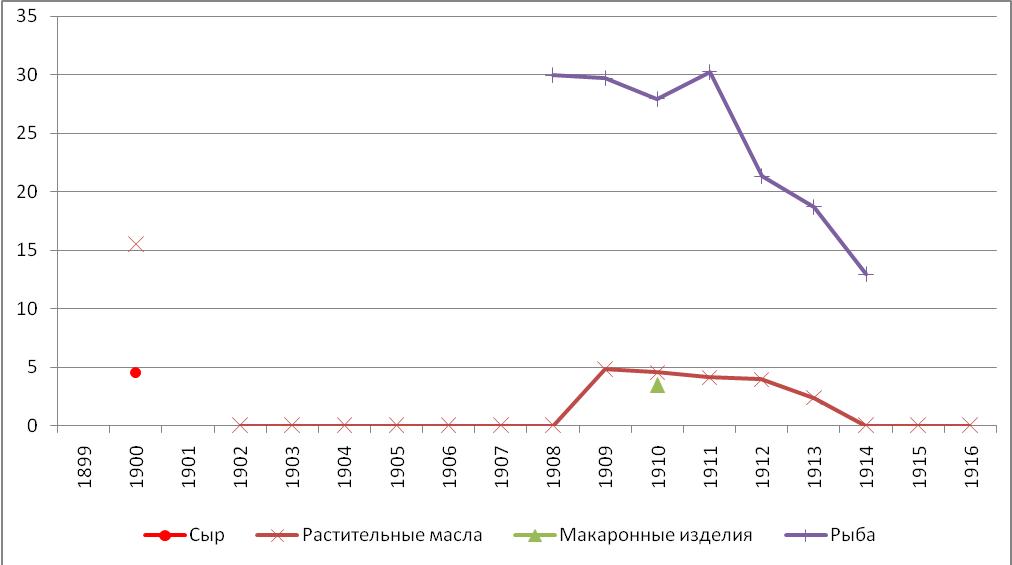

Рисунок 1. Пищевые продукты. Импортозависимость, %.

Не показаны на рисунке 1:

Чай. Который в России практически не производился. 76% импорта чая в 1907-08 г.г. поступило из Китая [8].

Сахар. По количеству вырабатываемого сахара в 1892 Россия занимала 4-е место в Европе. Лучший сахар (качество, % выхода) получался в Польском крае. Лидерами производства были Киевская, Московская и Херсонская губернии (свыше 2 млн. пуд. ежегодно каждая).

Причины развития отрасли изложены в следующей цитате:

«В 1895 году был принят закон, по которому министерство финансов совместно с сахарозаводчиками определяло заранее на год вперед норму потребления сахара в стране: по 10,5 фунтов в год (в Англии в это время душевое потребление составляло 92 фунта в год). Сахар, произведенный в России сверх этой нормы, следовало вывозить за границу и продавать там по демпинговым ценам, т.е. ниже цен внутреннего рынка. И если в России цена пуда сахара-рафинада равнялась 6 руб. 15 коп., то в Лондоне он продавался по цене 2 руб. 38 коп. за пуд. В результате такой политики сахарная промышленность была одной из самых прибыльных отраслей. За 1890—1900 годы вывоз сахара из России увеличился в четыре раза: с 3,3 млн до 12,5 млн пудов» [39]

В 1913-14 г.г. Россия вышла на второе место в мире после Австро-Венгрии по выпуску свекловичного сахара-сырца. Однако с учётом производства тростникового сахара в целом Россию опережали Куба, Великобритания (с учётом колоний) и США. [33]

Экспорт муки, круп и гороха, мяса, табака, зерна, картофеля, овощей обыкновенно превышал импорт.

Не смотря на то, что Россия постоянно экспортировала очень большие объёмы сливочного масла и молочных продуктов в целом, при этом существовал постоянный ввоз сыра (в 1900 – 4,53% потребления). В 1907-1913 ежегодный ввоз был в пределах 80-120 тыс. пуд. Данные о производстве найдены лишь за 1900-й год (см. рисунок 1).

С рыбной ловлей дело было ещё сложнее. Ввоз рыбы осуществлялся из Норвегии, Англии и Германии [8].

За 1914 в [18] указана ошибочная стоимость вылова рыбы 28 млн. руб. Вряд ли она была менее 90 млн. руб. исходя из данных предыдущих лет и динамики вылова 1913-1914 г.г.

«Недостаточность улова рыбы в России находится в зависимости, прежде всего, от того обстоятельства, что внутренние воды Европейской России в районах так называемого малого рыболовства... ныне обеднели рыбой настолько, что рыболовство в них почти утратило промысловое значение, в районах же исконно большого рыболовства, как Прикаспийский край, Азовско-Донской край, наблюдается сильное истощение рыбных богатств. Улов сельди, например, в Каспийско-Волжском бассейне упал с 1885 г. к 1911 г. с 307 млн. штук до 96 млн.

Объясняется это хищническим истреблением рыбы, неправильной постановкой рыбного дела. С другой стороны, слабо используются огромные рыбные богатства на Дальнем Востоке, Севере, где усиливается засилье иностранцев, слабым техническим оснащением и недостатком рыболовных судов для морского лова. В 1907 г. японцы сняли в аренду 87 рыболовных участков, в 1912 г. - 211. Слабы перерабатывающая база и холодильники» [24].

Надо отметить, что за 1902-1908 и 1914-1916 экспортом учтены «выжимки из семян» (жмыхи и масла), а импортом – только растительные масла, что искажает показатель.

Вернуться в раздел "Часть I. Импортозависимость Российской Империи"