Импорт машин и оборудования

V. Импорт машин и оборудования.

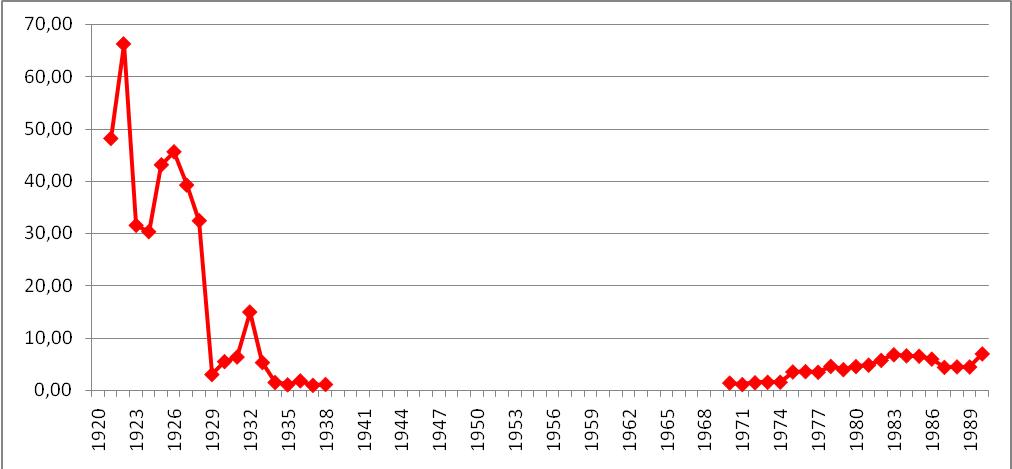

Рисунок 20. – Доля импорта в потреблении машин и оборудования (в стоимостном выражении), %.

После проведённой индустриализации машиностроение стало сильной стороной советской промышленности. Импорт данной продукции был относительно собственного производства невелик (см. рисунок). Где-то в торговле СССР машинами и оборудованием с социалистическими странами затерялись небольшие объёмы поставок из капиталистических стран, которые по большому счёту начали составлять заметную величину лишь к концу 80-х г.г. До Перестройки потребности СССР в импорте машин удовлетворялись в основном рамками СЭВ. И даже в 1989 году пятёрку крупнейших поставщиков машин и оборудования составляли: ГДР, Болгария, Чехословакия, Польша и Венгрия, из которых СССР получал около 60% всего импортируемого оборудования. Разумеется, после объединения ФРГ и ГДР новоиспечённая Германия заняла в 1990 году первое место по поставкам.

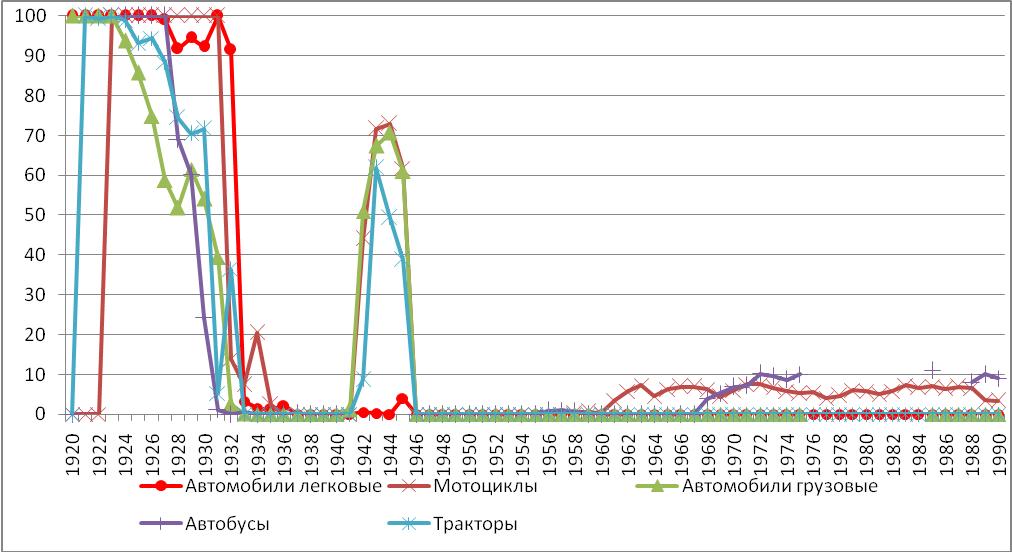

Рисунок 21. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, тракторы, автобусы – импортозависимость, %.

Рисунок 21 находится в согласии с утверждением о том, что благодаря индустриализации машиностроение СССР в достаточной мере обеспечивало потребности страны. Нулевые значения импортозависимости в начале 20-х г.г. означают простое отсутствие импорта (как, впрочем, и собственного производства на тот момент). Дружба народов и международное разделение труда в рамках соцлагеря стоило весьма небольшой доли союзного рынка для Венгрии (автобусы) и Чехословакии (мотоциклы).

Разумеется, война внесла свои коррективы, что видно на рисунке 21.

Примечание: Для 1921-23 г.г. вес грузового автомобиля оценён в 2,1 т, легкового – 1,65 т.

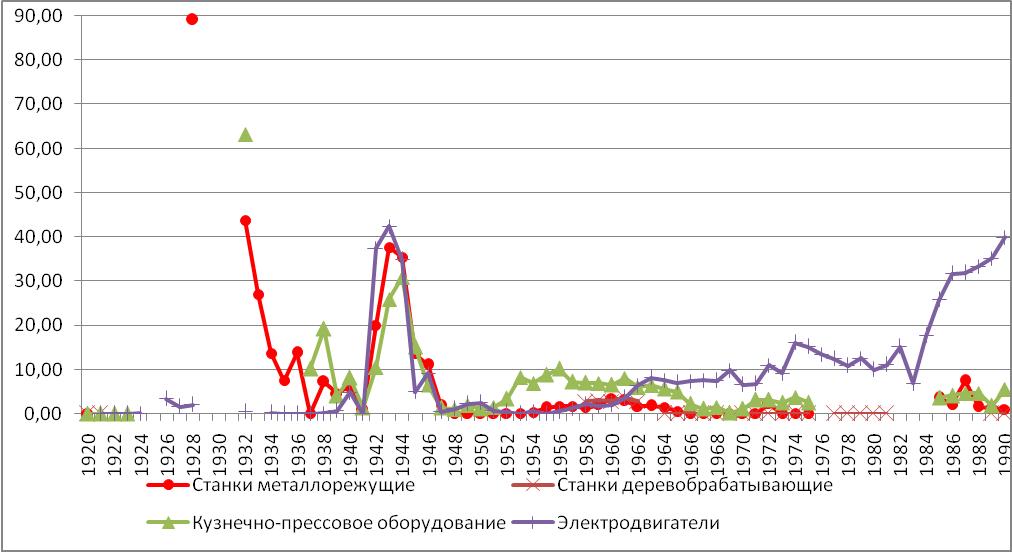

Рисунок 22. Металлорежущие и деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, электродвигатели и генераторы – импортозависимость, %.

Небольшую импортозависимость по станкам и кузнечно-прессовому оборудованию обеспечивали в основном поставки из стран СЭВ. Единственным заметным капиталистическим импортёром данного оборудования была ФРГ. Но даже в 1989 году она заняла лишь 3 место по стоимости поставленных станков и кузнечно-прессового оборудования, обогнав Чехословакию.

Крупнейшим и постоянным поставщиком электродвигателей в СССР была Япония. Но так как стоимость поставок была невелика, то можно предположить, что ввозились двигатели малой мощности. В 1989 году, к примеру, ввезено 3,429 млн. двигателей на 2,19 млн. руб., т.е. по 60 коп. за двигатель.

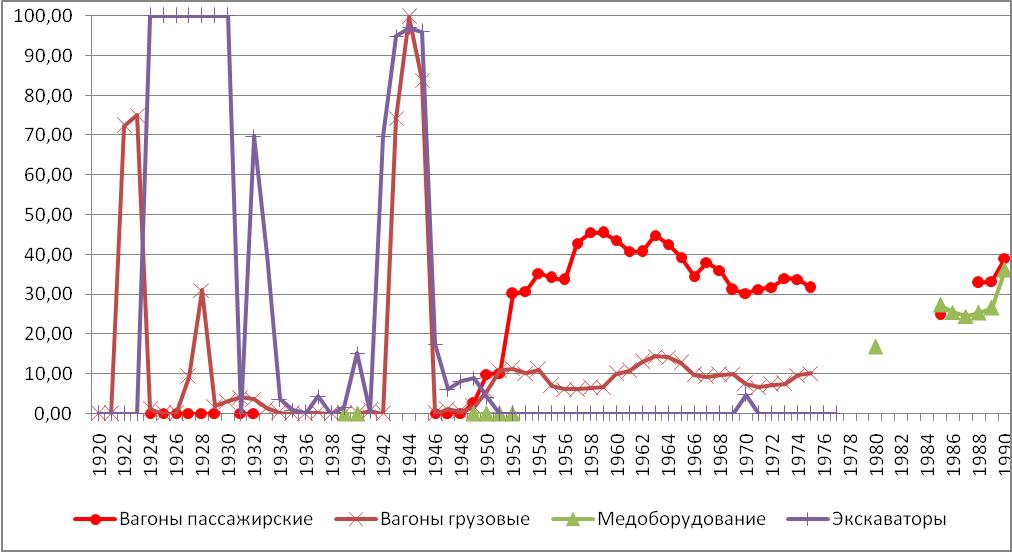

Рисунок 23. Грузовые и пассажирские вагоны, медицинское оборудование, экскаваторы – импортозависимость, %.

По графику сразу виден момент основания СЭВ: пассажирские вагоны кроме как из соцстран (ГДР) не поставлялись вовсе.

Вплоть до конца 80-х г.г. 3/4 поставляемого в СССР медицинского оборудования и инструмента ввозилось из стран-членов СЭВ. И только в 1989 их доля снизилась до 63% в общем объёме импорта.

Примечание: Вес тары товарного вагона в 1922-1924 г.г. принимается равным 7,2 т.

В целом, иллюстрации раздела не показывают резких или неожиданных изменений ситуации в СССР с обеспечением экономики машинами и оборудованием. Конечно, обеспечить полностью потребности экономики всем оборудованием невозможно. Но как в целом, так и по отдельным позициям СССР имел очень хорошие показатели импортозависимости.