Импорт непродовольственных товаров

III. Импорт непродовольственных товаров.

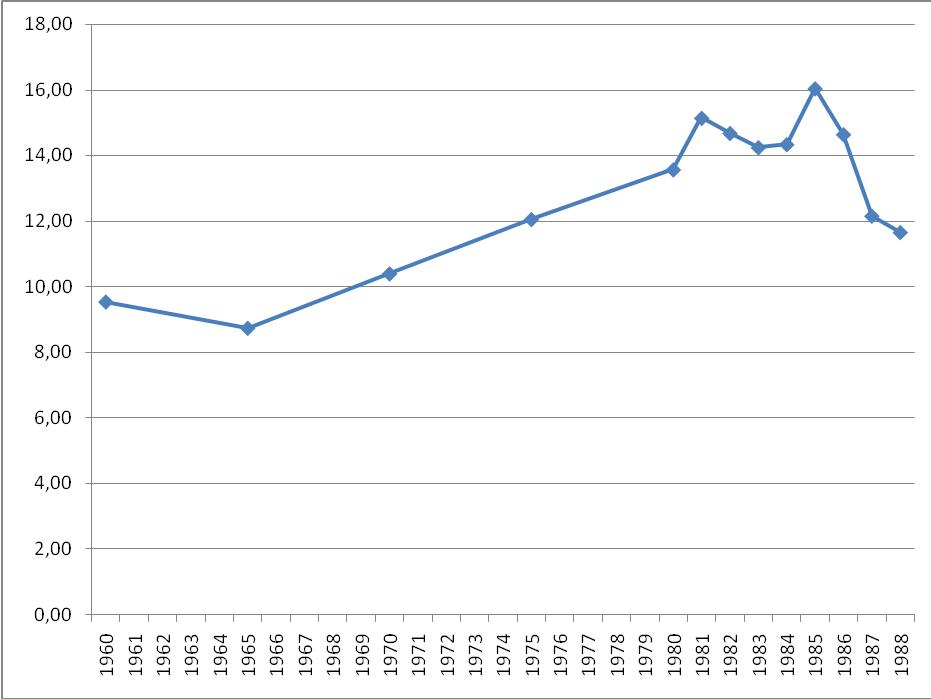

Рисунок 12. Доля импорта в товарных ресурсах торговли непродовольственными товарами народного потребления в 1960-1988 г.г., %.

Рисунок 13. Обувь, стиральные машины, холодильники и морозильники, мебель – импортозависимость, %.

Чехословацкая обувь.. Мм... Чехословакия, Югославия и Венгрия в основном обеспечивали импорт до 16% потребления обуви в СССР после основания СЭВ. В 1921 году импорт обуви достиг 79% потребления, в 1922 – 46%.

Импортные стиральные машины и холодильники – явления исключительные для Советского Союза. Экспорт данных товаров всегда превышал их импорт.

Вообще до появления СЭВ импорт мебели имел символические размеры. Но с новыми условиями и, очевидно, необходимостью дать «товарищам» работу 5-8% потребления мебели начали поставляться из ГДР, Чехословакии и Румынии (в порядке убывания среднего за 80-е г.г. размера поставок). Меньше – из Болгарии и Польши.

Примечание: кожаная обувь не везде отделена от всей остальной обуви по причине того, что не все статсборники упоминают кожаную обувь отдельно. Для 1921-1925 г.г. вес одной пары обуви принимается равным 0,6 кг (см. «таблицу для перевода весового количества в специфические измерения» в конце [88]; правда, в таблице указан только расчётный вес калош J).

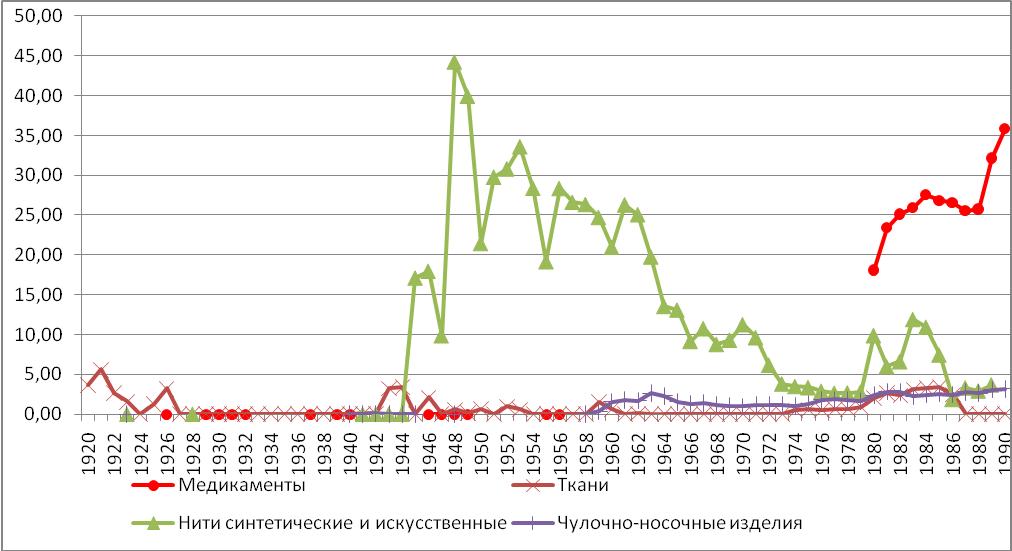

Рисунок 14. Медикаменты, ткани, нити синтетические и искусственные, чулочно-носочные изделия – импортозависимость, %.

Конечно, при таких пробелах в данных трудно говорить об общей тенденции, но можно сказать наверняка, что до конца 50-х г.г. импорт медикаментов был невелик, либо перекрывался экспортом. По современным российским меркам доля импорта лекарств в потреблении была весьма невелика. Поставщиками лекарств для Советского Союза являлись в первую очередь просоветские Польша и Венгрия. Чуть меньше: Болгария и ГДР. Относительно небольшими против упомянутых стран были поставки из Чехословакии, Югославии, Индии.

Товарами лёгкой промышленности СССР в целом был обеспечен неплохо. Имевший место быть импорт синтетических и искусственных нитей плавно снижался за весь рассматриваемый период. С 1986 импортозависимость по нитям и тканям стала более чем удовлетворительной. Импорт же чулочно-носочных изделий лишь на самом раннем этапе становления Союза ССР едва превысил 5% в потреблении.

Примечание: принимая во внимание довольно равномерный рост производства в СССР, выпуск медикаментов в 1981-84 г.г. сделаны примерные оценки выпуска медикаментов до конца периода.

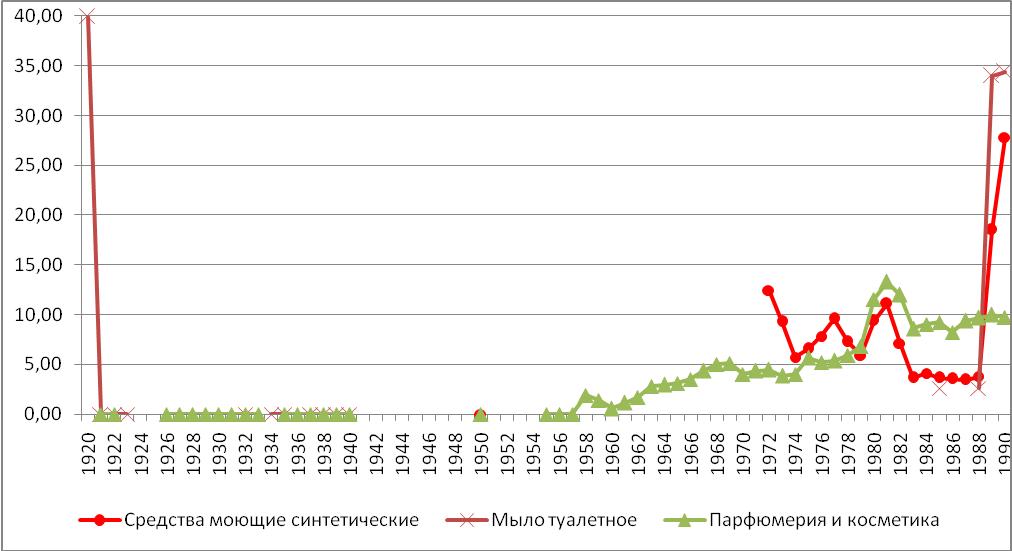

Рисунок 15. Средства моющие синтетические, туалетное мыло, парфюмерные и косметические средства – импортозависимость, %.

Ситуация с бытовой химией в СССР до конца 80-х г.г. в целом была достаточно стабильной: относительно небольшой (по сравнению с уровнем производства) импорт в основном – из стран СЭВ. Однако в 1989 и 1990 осуществлялись крупные поставки из капиталистических (моющие средства) и развивающихся (туалетное мыло) стран.

Примечание: за 1920 – доля импорта в отпуске туалетного мыла.

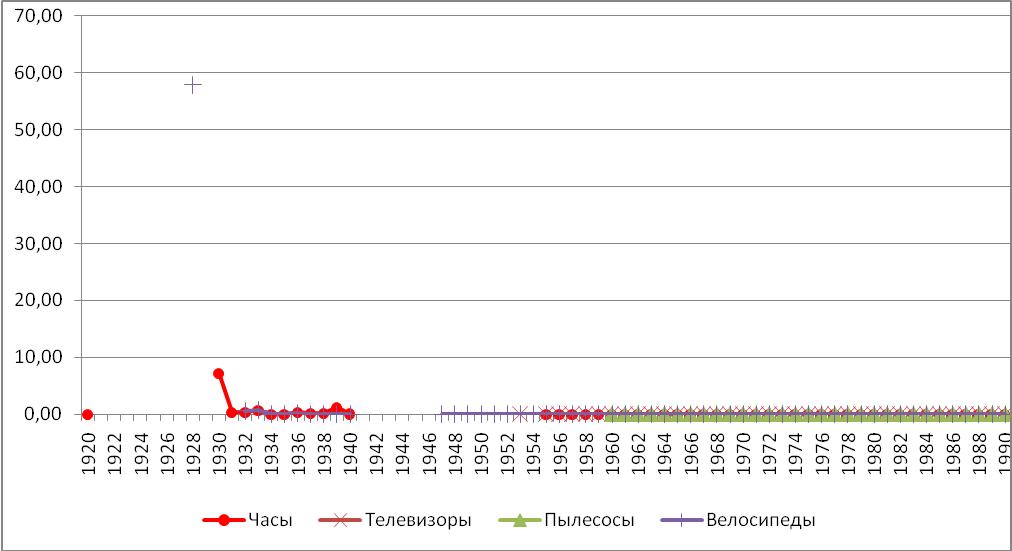

Рисунок 16. Часы, телевизоры, пылесосы, велосипеды, %.

Особых комментариев не требуется. Разве только можно указать, что индустриализация пошла на пользу собственному производству упомянутых на рисунке 16 товаров.

Рисунок 17. Ковры и ковровые изделия, верхний трикотаж, швейные изделия, меха и меховые изделия (кроме мехового сырья) – импортозависимость, %.

Каких-то неожиданных открытий рисунок 14 не показывает. Появился СЭВ – появился импорт. Умеренный импорт из соцстран, постепенно нарастающий к концу 80-х г.г., но так и не достигший каких-то значительных отметок. Только касательно импорта ковров, достигавшего в отдельные годы четверти потребления, стоит заметить, что около половины ввоза шло из ГДР.

Рисунок 18. Радиоприёмники, магнитофоны, швейные машины – импортозависимость, %.

Превышение импорта швейных машин над их экспортом вызвано снижением последнего в 1989 году, тогда как собственно импорт в штуках оставался всегда довольно постоянной величиной. Остальные позиции не требуют особых пояснений.

Как видно на рисунках 12-18, СССР обеспечивал собственные потребности в непродовольственных товарах народного потребления практически полностью. Сравнительно небольшой импорт шёл из стран СЭВ в рамках международного разделения труда. Это был импорт за рубли, поэтому опасений не вызывал. Только с 1989 года наблюдается резкий рост импортозависимости по некоторым позициям, вызванный развалом советской экономики.

Но ни один из показателей не достиг даже 40% импорта в потреблении.