О пятилетнем топливном плане

В. А. Ларичев

О пятилетнем топливном плане

1. Топливоснабжение

Объем настоящей статьи позволяет коснуться лишь основных положений, принятых при составлении пятилетнего плана топливоснабжения.

По самой сущности работа по построению пятилетнего топливного плана находится в тесной зависимости от остальных элементов плана развития народного хозяйства, и там, где это касается вопросов энергетического хозяйства, должна отразить в себе процессы количественного и качественного порядка, намеченные в этих отраслях народного хозяйства.

Поскольку топливо является основной базой энергетики страны, то, прежде всего, оно не должно быть ограничивающим фактором в общем плане развития народного хозяйства. Поэтому первой задачей при построении перспективного плана должно быть создание бездефицитного топливного хозяйства и придание ему необходимой Устойчивости, применительно к специфическим особенностям топливоснабжения Союза и его энергетическим ресурсам.

Следовательно, основной установкой должно быть обеспечение потребления топлива в стране на базе собственных топливных ресурсов, не прибегая к импорту значительных количеств иностранного угля (явление столь характерное в течение последних предвоенных лет), и, наоборот, создание достаточно благоприятных условий для развития собственного экспорта как нефтепродуктов, так, отчасти, угля и антрацита.

Построение топливного баланса при такой установке должно сводиться к установлению соответствия в развитии отдельных отраслей топливодобывающей промышленности с теми требованиями, которые будут предъявлены основными потребителями топлива: промышленностью, транспортом, электрификацией, экспортом топлива и частью населением (кроме дров), т. е. так называемой промышленно-технической группы потребителей.[1]

Существенным моментом при определении возможного в течении пятилетия роста потребления топлива является вопрос об изменении удельных расходов топлива, как результат, с одной стороны, обновления и улучшения теплосилового хозяйства и рационализации технологических процессов, а с другой стороны — широко проводимой электрификации. При чем последний фактор хотя и ведет при развитии районных станций к относительному сокращению потребления топлива, но, с другой стороны, сам по себе факт создания крупных электроцентралей с дешевой энергией порождает новых потребителей этой энергии как в промышленных предприятиях, так и для бытовых и культурных нужд страны, создавая, таким образом, в виде тепловых электроцентралей, нового крупного потребителя топлива.

При построении планов отдельных отраслей народного хозяйства приняты весьма значительные снижения в удельных расходах топлива. Так, например, по отдельным отраслям промышленности это снижение удельных расходов колеблется от 10% до 35% от современного их уровня. По транспорту снижение удельных расходов на измеритель работы предположено до 5%. И по плану электрификации расход топлива на квтч. должен снизиться с 1 кг в настоящее время до 0,76 кг к концу пятилетия.

Такое снижение удельных расходов должно резко повлиять на необходимый темп развития добычи топлива. Однако, трудности реального осуществления в полной мере в пределах текущего пятилетия этих мероприятий по рационализации использования топлива заставляют с большой осторожностью подходить к получаемым в результате итогам возможного роста потребления топлива и иметь в виду необходимые производственные резервы.

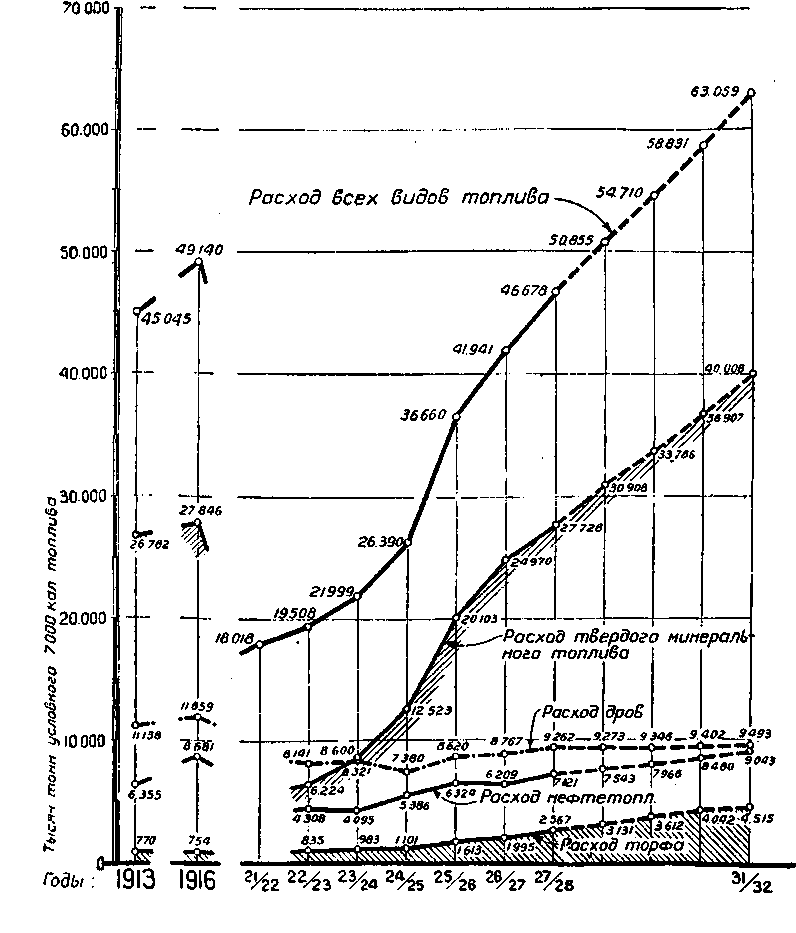

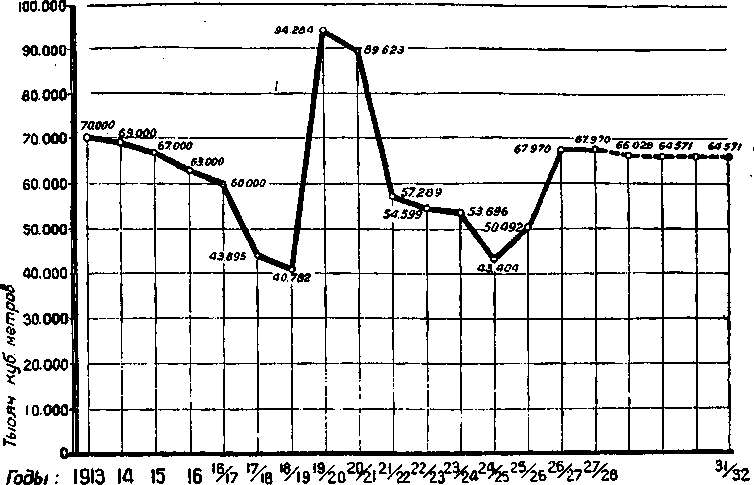

Потребление топлива внутри страны как оно выявляется в результате сводки по отдельным планам народного хозяйства, дает общий рост в следующих цифрах, в тыс. тонн условного 7000 калорийного топлива (см. диаграмму 1):

|

Диаграмма 1

Проектирование плана развертывания топливодобычи лишь применительно к этим цифрам внутреннего потребления топлива и возможного развития экспорта (вернее превышения экспорта над импортом), однако, далеко еще не обеспечит нормального и устойчивого положения в топливоснабжении страны.

Одной из главных причин напряженности и неустойчивости в топливной обстановке в течение последних лет (да и в настоящее время) является недостаточность топливных резервов. Это обстоятельство порождает целый ряд болезненных явлений и требует дорогостоящих мероприятий по удовлетворению текущих топливных нужд, при непрерывном росте потребления топлива. Такие явления, как частая смена топливного режима, расход сырых дров, дальние переброски топлива и т. п., сопряжены с весьма крупными непроизводительными расходами, — заведомо большими тех расходов, которые потребовались бы для создания и поддержания на известном уровне топливных резервов. Без создания топливных резервов в стране немыслимо сколько-нибудь рациональное ведение топливного хозяйства.

Образование этих резервов должно идти по двум направлениям, В именно: 1) по линии накопления наличных запасов топлива и соответствии с ростом потребления топлива, специфическими особенностями его добычи и заготовки, условиями хранения и наивыгоднейшими условиями использования транспорта (сезонные перевозки, навигационный период и проч.), при чем по условиям топливоснабжения движение запасов в течение года таково, что состояние их на 1/X (т. е. на начало хозяйственного года) должно быть наибольшим, и 2) по линии создания в наиболее важных топливных районах производственных резервов, гарантирующих нормальные условия работы самой топливной промышленности и дающих возможность покрывать случайные или неучтенные долее или менее резкие колебания в потреблении топлива.

Построенный с учетом вышеуказанных замечаний ориентировочный топливный баланс на пятилетие приведен в таблице.

Сводный топливный баланс на 1927/28‑1931/32 гг. для промышленно-технической группы

Без дров для населения и наркоматов

|

Виды топлива и операционные годы

|

АКТИВ

|

ПАССИВ

|

||||||||||

|

Запасы у производ. и потреб. в начале года

|

Добыча, заготовка импорт

|

Всего актива

|

Потребление топлива

|

Всего расхода

|

Запасы у производ. и потреб. к концу года

|

Всего пассива

|

Обеспечение запасами в начале года годов. расхода в месяцах (без экспорта)

|

|||||

|

Количество

|

В %% к предыдущему году

|

Топливо и потери на местах добычи и перераб. и экспорт

|

Пром-техн. потребление

|

|||||||||

|

Количество

|

В %% к предыдущ. году

|

% участ. отд. видов топлива

|

||||||||||

|

1. Древесное топливо (в тыс. куб. метров)

|

||||||||||||

|

1924/25

|

42.753

|

38.723

|

—

|

81.476

|

2.631

|

39.257

|

—

|

28,0

|

41.888

|

39.583

|

81.476

|

12,2

|

|

1925/26

|

39.588

|

48.054

|

124,1

|

87.642

|

3.447

|

45.850

|

116,8

|

23,2

|

49.297

|

38.345

|

87.642

|

9,6

|

|

1926/27

|

38.345

|

59.240

|

123,3

|

97.585

|

3.262

|

46.627

|

101,7

|

20,9

|

49.890

|

47.695

|

97.585

|

9,2

|

|

1927/28

|

47.695

|

57.211

|

96,6

|

104.906

|

3.544

|

49.268

|

105,7

|

19,8

|

52.812

|

52.094

|

104.906

|

10,8

|

|

1928/29

|

52.094

|

56.318

|

98,4

|

108.412

|

3.787

|

49.327

|

100,1

|

18,3

|

53.114

|

55.298

|

108.412

|

11,8

|

|

1929/30

|

55.298

|

54.861

|

97,4

|

110.159

|

4.010

|

49.715

|

100,8

|

17,1

|

53.725

|

56.434

|

110.159

|

12,3

|

|

1930/31

|

56.435

|

54.861

|

100,0

|

111.296

|

4.253

|

50.006

|

100,6

|

16,0

|

54.260

|

57.036

|

111.296

|

12,5

|

|

1931/32

|

57.037

|

54.861

|

100,0

|

111.898

|

4.495

|

50.492

|

101,0

|

14,9

|

54.988

|

56.910

|

111.898

|

12,5

|

|

1931/32 в %% к 1926/27

|

—

|

92,6

|

—

|

—

|

—

|

108,8

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

2. Торф (в тыс. тонн)

|

||||||||||||

|

1924/25

|

3.010

|

3.430

|

—

|

6.440

|

140

|

2.560

|

—

|

4,2

|

2.700

|

3.740

|

6.440

|

12,3

|

|

1925/26

|

3.740

|

4.260

|

124,2

|

8.000

|

170

|

3.750

|

146,5

|

4,4

|

3.920

|

4.080

|

8.000

|

11,5

|

|

1926/27

|

4.080

|

5.900

|

138,5

|

9.980

|

230

|

4.640

|

123,7

|

4,7

|

4.870

|

5.110

|

9.980

|

10,1

|

|

1927/28

|

5.110

|

7.704

|

130,6

|

12.814

|

300

|

5.970

|

128,7

|

5,7

|

6.270

|

6.544

|

12.814

|

9,8

|

|

1928/29

|

6.544

|

8.860

|

115,0

|

15.404

|

330

|

7.280

|

121,9

|

6,1

|

7.610

|

7.794

|

15.404

|

10,3

|

|

1929/30

|

7.794

|

10.000

|

112,9

|

17.794

|

370

|

8.400

|

115,3

|

6,6

|

8.770

|

9.024

|

17.794

|

10,3

|

|

1930/31

|

9.024

|

11.200

|

112,0

|

20.224

|

410

|

9.400

|

111,9

|

6,9

|

9.810

|

10.414

|

20.224

|

11,1

|

|

1931/32

|

10.414

|

12.260

|

109,5

|

22.674

|

440

|

10.500

|

111,7

|

7,1

|

10.940

|

11.734

|

22.674

|

11,4

|

|

1931/32 в %% к 1926/27

|

—

|

207,8

|

—

|

—

|

—

|

226,3

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

3. Каменноугольное топливо (в тыс. тонн)

|

||||||||||||

|

1924/25

|

5.577

|

16.683

|

—

|

22.260

|

3.816

|

13.612

|

—

|

47,5

|

17.428

|

4.832

|

22.260

|

3,92

|

|

1925/26

|

4.832

|

26.012

|

155,9

|

30.844

|

4.357

|

21.851

|

160,5

|

55,1

|

26.208

|

4.636

|

30.844

|

2,25

|

|

1926/27

|

4.636

|

32.612

|

125,4

|

37.248

|

4.357

|

27.142

|

124,2

|

59,5

|

31.499

|

5.749

|

37.248

|

1,78

|

|

1927/28

|

5.749

|

37.265

|

114,3

|

43.014

|

5.078

|

30.130

|

111,0

|

59,3

|

35.217

|

7.797

|

43.014

|

1,98

|

|

1928/29

|

7.797

|

41.245

|

110,7

|

49.042

|

5.569

|

33.595

|

111,5

|

60,8

|

39.165

|

9.877

|

49.042

|

2,44

|

|

1929/30

|

9.877

|

44.177

|

107,1

|

54.054

|

6.077

|

36.724

|

109,3

|

61,8

|

42.801

|

11.253

|

54.054

|

2,82

|

|

1930/31

|

11.253

|

48.682

|

110,2

|

59.935

|

6.388

|

40.115

|

109,2

|

62,8

|

46.503

|

13.432

|

59.935

|

3,02

|

|

1931/32

|

13.432

|

53.595

|

110,1

|

67.027

|

6.634

|

43.487

|

108,4

|

63,8

|

50.121

|

16.906

|

67.027

|

3,27

|

|

1931/32 в %% к 1926/27

|

—

|

164,3

|

—

|

—

|

—

|

160,2

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

4. Нефтетопливо (в тыс. тонн)

|

||||||||||||

|

1924/25

|

2.899

|

5.389

|

—

|

8.288

|

1.917

|

3.767

|

|

20,3

|

5.684

|

2.604

|

8.288

|

6,66

|

|

1925/26

|

2.604

|

6.306

|

117,0

|

8.910

|

2.178

|

4.422

|

117,4

|

17,3

|

6.600

|

2.310

|

8.910

|

5,18

|

|

1926/27

|

2.310

|

7.633

|

120,8

|

9.943

|

2.571

|

4.342

|

98,2

|

14,8

|

6.913

|

3.030

|

9.943

|

5,55

|

|

1927/28

|

3.030

|

8.452

|

110,9

|

11.482

|

3.177

|

4.980

|

114,7

|

15,2

|

8.157

|

3.325

|

11.482

|

4,27

|

|

1928/29

|

3.325

|

9.140

|

108,1

|

12.465

|

3.472

|

5.275

|

105,9

|

14,8

|

8.747

|

3.718

|

12.465

|

5,49

|

|

1929/30

|

3.718

|

9.779

|

107.0

|

13.497

|

3.767

|

5.570

|

105,6

|

14.6

|

9.337

|

4.160

|

13.497

|

5,79

|

|

1930/31

|

4.160

|

10.500

|

107,4

|

14.660

|

4.144

|

5.930

|

106,5

|

14,3

|

10.074

|

4.586

|

14 660

|

6,02

|

|

1931/32

|

4.586

|

11.106

|

105,8

|

15.692

|

4.472

|

6.323

|

106,6

|

14,2

|

10.795

|

4.897

|

15.692

|

6,24

|

|

1931/32 в %% к 1926/27

|

—

|

145,5

|

—

|

—

|

—

|

145,2

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

Всего в условном 7000 калорийном топливе (тыс. тонн.)

|

||||||||||||

|

1924/25

|

18.607

|

31.809

|

—

|

50.406

|

6.806

|

26.390

|

—

|

100

|

33.196

|

17.220

|

50.116

|

6,93

|

|

1925/26

|

17.220

|

43.814

|

137,7

|

61.034

|

7.843

|

36.660

|

138,9

|

100

|

44 503

|

16.531

|

61.034

|

4,76

|

|

1926/27

|

16.531

|

54.591

|

124,6

|

71.122

|

8.396

|

41.941

|

114,4

|

100

|

50.337

|

20.785

|

71.122

|

4,06

|

|

1927/28

|

20.785

|

60.438

|

110,7

|

81.223

|

10.009

|

46.678

|

111,3

|

100

|

56.687

|

24.536

|

81.223

|

4,58

|

|

1928/29

|

24.536

|

65.412

|

108,2

|

89.948

|

10.942

|

50.855

|

108,9

|

100

|

61.797

|

28.151

|

89.948

|

4,98

|

|

1929/30

|

28.151

|

69.241

|

105,8

|

97.392

|

11.890

|

54.710

|

107,6

|

100

|

66.600

|

30.792

|

97.392

|

5,32

|

|

1930/31

|

30.792

|

74.932

|

108,2

|

105.724

|

12.777

|

58.831

|

107,5

|

100

|

71.608

|

34.116

|

105.724

|

5,39

|

|

1931/32

|

34.116

|

80.774

|

107,8

|

114.890

|

13.531

|

63.059

|

107,2

|

100

|

76.590

|

38.300

|

114.890

|

5,58

|

|

1931/32 в %% к 1926/27

|

—

|

147,9

|

—

|

—

|

—

|

150,3

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

Динамика же отдельных элементов этого баланса в основных цифрах сводится к следующему (в млн. тонн условного топлива):

|

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост в %%

|

За пятилетний

период

|

|

Добыча топлива

|

54,08

|

80,59

|

+ 49

|

350,06

|

|

Внутреннее потребление

|

48,77

|

73,08

|

+ 49,7

|

318,38

|

|

Превышение экспорта над импортом

|

1,05

|

3,38

|

+ 222

|

14,15

|

|

Накопление запасов

|

4,26

|

4,18

|

—

|

17,52

|

|

Запасы к концу года

|

20,78

|

38,30

|

+ 84,3

|

—

|

Дальнейшая задача при построении пятилетнего плана это — дать такое направление в развитии добычи разных видов топлива и отдельных районов его добычи, которое удовлетворяло бы основным требованиям рационального районирования топливоснабжения страны и соответствовало бы намечающимся сдвигам в промышленной географии.

В настоящей стадии разработки всего пятилетнего плана народного хозяйства работу в области составления районных топливных планов и их балансов и, следовательно, конкретизации основ топливного районирования надо считать далеко еще незаконченной. Здесь, прежде всего, приходится сталкиваться с тем, что не установлены еще основные положения, определяющие собой промышленное развитие отдельных экономических районов Союза.

Центр тяжести разработки топливного плана в этом направлении, естественно, должен быть перенесен на места. Изучение и техническое и экономическое исследование энергетических ресурсов, в частности, и топливных, составляя одну из главных задач районов, позволит местным органам, на ряду с проработкой общих основ развития данного района, внести ряд конкретных предложений в решение проблемы экономического районировании топливоснабжения Союза.

С другой стороны, разработка в центре таких вопросов, как тарифная политика по топливным грузам, вопросы рентных обложений и попенной платы и пр., даст возможность при уточнении пятилетнего плана осветить вопросы топливного районирования и с экономической стороны.

Однако, и в данной стадии составления пятилетнего топливного плана можно считать, несомненно, правильной и в большинстве случаев экономически целесообразной основную идею широкого использования собственных топливных ресурсов отдельных промышленных районов.

При такой тенденции (руководствуясь пока предварительной наметкой районных топливных планов) рост добычи отдельных видов топлива в плане принят в следующих основных цифрах:

|

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост в %%

|

|

Дрова (для пром.‑техн. потреб.) в млн. куб. м

|

59,24

|

54,86

|

‑7,4

|

|

Торф (млн. тонн)

|

5,9

|

12,26

|

+107,8

|

|

Каменный уголь (млн. тонн)

|

|

|

|

|

а) Донбасс

|

24,6

|

38,6

|

57,0

|

|

б) Прочие районы

|

7,46

|

14,8

|

99,0

|

|

Всего каменного угля

|

32,06

|

53,4

|

+ 66,6

|

|

Нефть сырая (млн. тонн)

|

10,45

|

17,2

|

+ 65,0

|

|

В том числе нефтетопливо

|

7,63

|

11,1

|

+ 45,5

|

|

Всего усл. топлива (млн. тонн)

|

54,08,

|

80,6

|

+ 49,0

|

Как такое направление в развитии отдельных видов топлива отразится на изменении их роли в промышленно-техническом потреблении, можно иллюстрировать следующими цифрами в процентах от общего расхода топлива (без собственного потребления топливной промышленности):

|

|

1926/27

|

1931/32

|

Измен.

|

1913

|

|

Древесное топливо

|

20,9

|

15,0

|

‑5,9

|

24,7

|

|

Торф

|

4,7

|

7,1

|

+2,4

|

1,7

|

|

Каменный уголь

|

59,6

|

63,6

|

+4,0

|

59,6

|

|

В том числе:

|

|

|

|

|

|

Донецким

|

47,6

|

48,3

|

54,0¹

|

|

|

Прочие угли

|

12,0

|

15,3

|

5,5

|

|

|

Нефтетопливо

|

14,8

|

14,3

|

‑0,5

|

14,1

|

|

|

100

|

100

|

|

100

|

Примечание к таблице:

¹ По 1913 г. донецкое топливо взято вместе с импортным углем, составлявшим около 7,5% всего потребления топлива.

Намечающиеся здесь сдвиги в сторону использования местных видов топлива еще более резко будут выражены в балансах отдельных районов; при этом довольно резко изменится картина топливоснабжения страны и по сравнению с довоенным периодом. Этими мероприятиями, на ряду с проводимой в широких размерах электрификацией, намечаются пути к преодолению так называемого “органического дефицита” топливоснабжения СССР.

В частности, роль отдельных видов топлива в топливоснабжении страны можно характеризовать следующими основными положениями:

а) Каменноугольное топливо, будучи основой развития металлургии и работы транспорта, будет все более усиливать свою роль основной базы топливного хозяйства страны и составит около 64% всего промышленно-технического потребления топлива. Несмотря на более быстрый рост отдельных местных бассейнов, доминирующая роль все еще остается за Донбассом (около 72% всей добычи угля), как за основным районом горнопромышленного Юга, и еще на долгое время регулятором топливного баланса Центральной и Северо-Западной части Союза. Аналогичную роль будет играть в топливном балансе Урала Кузбасс.

б) Торф, несмотря на все трудности решения торфяной проблемы, может и должен получить резкий сдвиг в сторону быстрого роста его добычи, как одно из основных местных топлив для районных электроцентралей и промышленности. Ближайший период будет началом действительной реконструкции в торфяном деле, которая позволит разрешить торфяную проблему не только с количественной, но и с экономической стороны.

в) Дрова, как промышленное топливо, приняты в плане в пределах рационального использования доступных лесных массивов с перенесением основной нагрузки на слабо используемые массивы и прекращением сверхсметных лесосек, разрушающих основы беспрерывности пользования лесами. При небольшом абсолютном росте их потребления (главным образом, на углежжение) относительное значение дров в топливном балансе значительно сократится; при этом дровозаготовки для промышленно-технического потребления почти стабилизуются, а по сравнению с 1926/27 годом усиленных заготовок (при 10 млн. куб. м сверхсметных лесосек) даже несколько сократятся.

г) Нефть (сырая) не должна рассматриваться, как топливо. Коренные сдвиги в области углубления переработки нефти и полного использования наиболее ценных продуктов (осветительных, смазочных масел, высококачественных сортов топлива для двигателей внутреннего сгорания и проч.) вместе с развитием экспорта нефтепродуктов должны резко изменить отношение к использованию нефтетоплива, как рядового топлива промышленно-технических установок. При относительном увеличении потребления моторного топлива роль нефтетоплива, как рядового, в топливном балансе будет уменьшаться.

Для того чтобы вывести топливоснабжение из настоящего его состояния — неустойчивого равновесия — и создать твердую базу для развития всего народного хозяйства, топливной промышленности должен быть дан уже в ближайшие годы пятилетия опережающий темп в ее развитии. При полном, к началу данного пятилетия, использовании основного капитала топливной промышленности дальнейшее ее развитие потребует крупных вложений средств в новое строительство. Общий размер вложений за пять лет определится суммой в 1.847 млн. руб., из коих: 1) 30 млн. руб. на дровозаготовки (по линии их механизации и рационализации); 2) 112 млн. руб. на развитие торфодобычи (по электростанциям и промышленным предприятиям); 3) 698 млн. руб. на каменноугольную промышленность (вместе с комбинатами) и 4) 1.007 млн. руб. на нефтяную промышленность, включая сюда и нефтеперерабатывающую, с ее собственными задачами.

Ниже приведены главнейшие моменты и общее направление в развитии отдельных отраслей топливной промышленности.

2. Каменноугольная промышленность

Развитие каменноугольной промышленности находится в теснейшей зависимости от требований, предъявляемых ростом топливоснабжения страны, в котором каменноугольное топливо покрывает около ⅔ всего потребления. Удовлетворяя текущую потребность в топливе, каменноугольная промышленность несет на себе обязательства по образованию топливных резервов, так как все колебания в спросе на топливо будут восприниматься, главным образом, по линии каменного угля, что и может быть осуществлено при наличии в ней производственных резервов и благодаря наибольшей легкости маневрирования наличными запасами каменноугольного топлива.

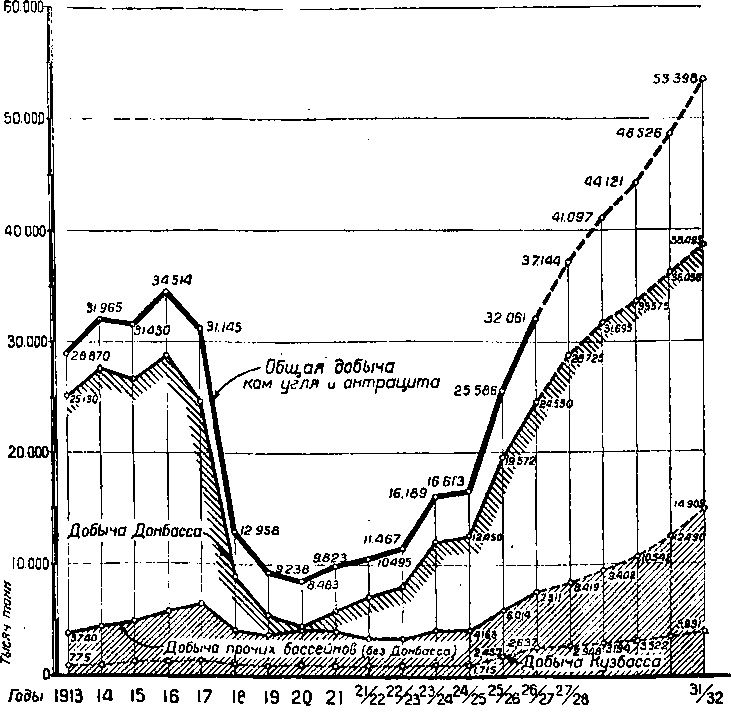

Намечаемая топливным планом добыча к концу пятилетия возрастает по всему СССР на 66,2%. При этом применительно к задачам топливного районирования и экономически целесообразного усиления роли местных углей развитие отдельных каменноугольных бассейнов идет далеко неодинаково.

|

Районы

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост в %%

|

1913 г.

добыча

в млн. тонн

|

||

|

добыча в млн. тонн

|

в %% от общей добычи.

|

добыча в млн. тонн

|

в %% от общей добычи

|

|||

|

Донбасс

|

24,55

|

76,6

|

38,50

|

72,1

|

+ 57

|

25,30

|

|

Подмосковный

|

0,99

|

3,1

|

3,27

|

6,1

|

+ 233

|

0,30

|

|

Урал

|

1,86

|

5,8

|

3,77

|

7,1

|

+ 102

|

1,20

|

|

Зап. Сибирь (Кузбасс)

|

2,56

|

8,0

|

4,09

|

7,7

|

+ 60

|

0,80

|

|

Вост. Сибирь и ДВК

|

1,83

|

5,7

|

2,79

|

5,1

|

+ 52

|

1,08

|

|

Средне-азиатские районы

|

0,17

|

0,5

|

0,74

|

1,4

|

+ 327

|

0,14

|

|

Кавказ

|

0,10

|

0,3

|

0,24

|

0,5

|

+ 150

|

0,08

|

|

Всего

|

32,06

|

100

|

53,40

|

100

|

+ 662

|

28,90¹

|

Примечание к таблице:

¹ Кроме того, в 1913 г. на территорию в нынешних границах СССР было ввезено около 3,5 млн. тонн иностранного угля, не считая некоторого количества домбровского угля, которое компенсировалось вывозом донецкого угля.

Диаграмма 2

Увеличение добычи к концу пятилетия на 21,3 млн. тонн, принимая во внимание, что уже в 1926/27 г. основной капитал существующих предприятий был полностью использован, возможно лишь за счет вложения новых крупных средств в каменноугольную промышленность. При этом базой дальнейшего развития каменноугольной промышленности будет новое шахтное строительство, и в меньшей степени расширение существующих шахт, но при условии их коренного переоборудования и реконструкции.

Один из существеннейших моментов в плане нового шахтного строительства — это тип новых шахт. Естественно, что для различных каменноугольных бассейнов он будет не одинаков в зависимости от характера самих месторождений. Но как основной принцип — новое шахтное строительство пойдет по пути крупных производственных единиц, так как коренное решение вопроса о резком увеличении производительности одного рабочего (от чего почти исключительно зависит снижение себестоимости) возможно осуществить лишь на крупной и полностью механизированной единице.

Таковыми для Донбасса будут шахты, производительностью от 250‑800 тыс. тонн в год, для Кузбасса — 330 тыс. тонн, Подмосковного бассейна — 150‑250 тыс. тонн. Однако, и в целях правильной разработки месторождения и возможности получения более быстрого производственного эффекта (что особенно было важно как для 1926/27 г., так и для ближайших двух-трех лет), создание шахт среднего типа (от 60 до 150 тыс. тонн в год) должно быть признано вполне рациональным при условии возможно полной их механизации.

Мелкое шахтное строительство в основных каменноугольных районах не может удовлетворить задачам развития каменноугольной промышленности, ни с количественной стороны, ни тем более с экономической.

При запоздании в проведении в жизнь нового крупного строительства, которое имело место в предыдущие годы, ввод в работу новых крупных единиц будет возможен лишь в конце пятилетия, соответственно чему и те экономические эффекты, которые можно было бы иметь при этом типе шахт, в среднем, окажутся значительно ниже.

Однако, основные элементы реконструкции каменноугольной промышленности, как-то: механизация производственных процессов и одновременно электрификация рудничного хозяйства в пределах текущего пятилетия будут, проводиться не только на новых производственных единицах, но и на существующих шахтах там, где это технически допустимо и экономически целесообразно.

Характеристику тех сдвигов в основных элементах, которых можно ожидать к концу пятилетия, выражает таблица:

|

Название статей

|

Донбасс

|

По всей каменно-угольной

промышленности СССР

|

|||||

|

1926/27

|

1931/32

|

1931/32

в %% к

1926/27

|

Новые крупные

шахты Донбасса

в 1931/32

|

1926/27

|

1931/32

|

1931/32

в %% к

1926/27

|

|

|

Добыча брутто

|

24,55

|

38,5

|

+ 57,0

|

4,1

|

32,06

|

53,4

|

+ 66,2

|

|

Добыча механиз. в %% от общей добычи брутто

|

13,3

|

33,0

|

+ 148,0

|

80,0¹

|

11,4

|

32,6

|

+ 186,0

|

|

Степень электрификации рудного хозяйства в %%

|

76,0

|

85,0

|

+ 12,0

|

100,0

|

62,0

|

87,0

|

+ 40,0

|

|

Произвол. 1 трудящ. в год (в тоннах)

|

128,0

|

221,0

|

+ 72,5

|

368,0

|

136,0

|

226,0

|

+ 66,0

|

|

Зарплата 1 трудящ. в месяц (в руб.)

|

59,50

|

77,0

|

+ 29,2

|

100,0

|

59,1

|

74,0

|

+ 25,2

|

|

Себестоимость в коп. за тонну

|

1.101,3

|

935,0

|

‑ 15,1

|

825,0

|

988,0

|

830,0

|

‑ 16,0

|

Примечание к таблице:

¹ В части крупных шахт полная механизация выемки не может быть осуществлена из-за естественных условий.

Увеличение добычи в пределах текущего пятилетия на 60% и осуществление намеченного плана реконструкции каменноугольной промышленности потребуют крупных затрат, но вместе с этим должны быть учтены и те расходы, коими обеспечивается развитие добычи в последующие годы. Поскольку же новое шахтное строительство неизбежно связано с длительными сроками (3‑5 лет), то уже в текущем пятилетии должен быть заложен целый ряд новых производственных единиц, добывной эффект коих будет выходить за пределы пятилетия. С учетом этого обстоятельства можно общую сумму капитальных затрат по каменноугольной промышленности (вместе с комбинатами) оценивать в 698 млн. руб., с распределением ее по основным группам работ: новое шахтное строительство — 252 млн. руб., переоборудование и расширение существующих производственных единиц — 210 млн. руб., жилстроительство — 210 млн. руб., капитальный ремонт — 27 млн. руб. т. е. всего 698 млн. руб., из которых 94 млн. руб. — на комбинаты металлургической и химической промышленности.

3. Нефтяная промышленность

Удовлетворение требований внутреннего рынка и намечаемое развитие экспорта нефтепродуктов, как одной из самостоятельных задач нефтяной промышленности, определяют собой необходимый масштаб ее развития. При этом предъявляемые к нефтяной промышленности требования (в особенности со стороны экспорта), направленные в сторону резкого увеличения так называемых “светлых продуктов”, значительно ослабляют роль и значение нефтетоплива в общей продукции нефтяной промышленности.

Нефтяная промышленность, составляя одно целое, имеет две главных отрасли в своем хозяйстве: добычу и переработку нефти.

Подходя к составлению перспективного плана, мы должны констатировать, что в первой части — в области добычи, при условии организованной и широко поставленной разведки новых нефтяных месторождений, можно иметь достаточно твердую базу для развития добычи в намечаемых; пределах (с 10,5 до 17,2 млн. тонн).

Во второй части — в области переработки нефти, при коренном изменении требований, предъявляемых к нефтяной промышленности в сторону углубления переработки сырой нефти, необходимо констатировать явную диспропорцию с достигнутым уже уровнем добычи. Благодаря недостаточной мощности и устарелости существующих заводов, переработка отстает от добычи. Поэтому вопрос о новом заводском строительстве является одним из центральных в общем плане развития и направления нефтяной промышленности.

Не менее важным для возможности дальнейшего развития нефтяной промышленности будет правильное и своевременное решение нефтетранспортной проблемы. Здесь также нужно констатировать весьма остро ощущаемый в настоящее время недостаток транспортных средств. Согласованными мероприятиями: с одной стороны, скорейшим окончанием начатого нефтепроводного строительства по плану работ нефтяной промышленности, а с другой — усилением водного и железнодорожного транспорта,— должен быть найден выход из этого „узкого места“ нефтяного хозяйства Союза.

Таковы общие задачи, разрешение коих должно найти свое выражение в плане работ по отдельным отраслям нефтяного хозяйства.

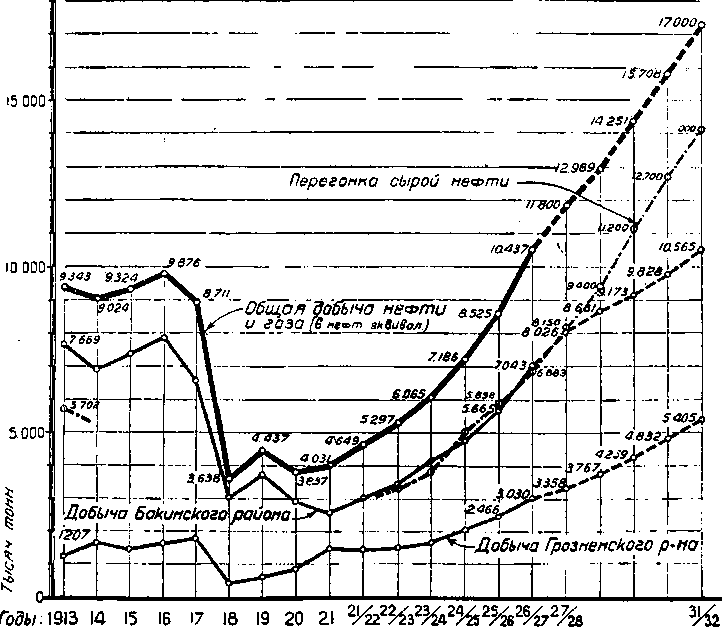

Диаграмма 3

Добыча. Намеченное планом развитие добычи по Союзу с 10,5 до 17,2 млн. тонн дает, в среднем, рост на б5% за пятилетие (см. диаграмму 3). На ряду с развитием добычи основных районов Баку и Грозного, в текущем пятилетии должен быть дан относительно больший рост и мелким районам, примерно, в следующих соотношениях:

|

Районы

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост за пять лет в %%

|

1913

|

|||

|

Добыча

млн. тонн

|

В %% к

общей

|

Добыча

млн. тонн

|

В %% к

общей

|

Добыча

млн. тонн

|

В %% к

общей

|

||

|

Баку

|

7,05

|

67,5

|

10,57

|

61,5

|

+ 50

|

7,67

|

83,2

|

|

Грозный

|

3,03

|

29,0

|

5,40

|

31,4

|

+ 78

|

1,21

|

13,1

|

|

Мелкие районы

|

0,37

|

3,5

|

1,03

|

60

|

+ 180

|

0,34

|

3,4

|

|

Сахалин

|

—

|

—

|

0,20

|

1,1

|

—

|

—

|

—

|

|

Всего

|

10,45

|

100

|

17,20

|

100

|

+ 65

|

9,22

|

100

|

Одновременно с развитием добычи существующих эксплуатируемых ныне месторождений должна проводиться в довольно широких размерах (около 10% всего бурения) разведка новых месторождений и подготовка к эксплуатации новых районов как тяготеющих к основным районам, так и самостоятельных (в частности, ввод в эксплуатацию Сахалинских месторождений); этими мероприятиями будет обеспечено не только удержание добычи на указанном уровне, но и возможность дальнейшего развития нефтедобычи СССР.

Техническая база промыслового хозяйства уже в значительной мере подверглась коренной реконструкции в предшествующие годы, и дальнейшее развитие ее и завершение не вызовет серьезных затруднений.

Переработка. Одним из главнейших моментов плана нефтяной промышленности является проведение в жизнь намеченного строительства новых нефтеперегонных заводов, так как исключительно от его осуществления зависит выполнение принятой товарной программы нефтепродуктов и, тем самым, и экспортного плана. Расширение пропускной способности нефтеперегонных заводов с 6,9 млн. тонн сырой нефти в год (в 1926/27 г.) до 14,1 млн. тонн (в 1931/32 г.), т. е. на 7,2 млн. тонн, в большей половине основано на сооружении новых нефтеперегонных заводов в Батуме и Туапсе (на 3,9 млн. тонн) и непосредственно связанного с ними нефтепроводного строительства из Баку и Грозного. Одновременно идет расширение и внутренних заводов приблизительно на 3,3 млн. тонн в год, а там, где это возможно, улучшение технической базы существующих заводов. Этим строительством в значительной мере будет выправлена существующая невязка между размерами добычи и переработки, грозящая затормозить все развитие нефтяной промышленности.

Основные показатели существующих соотношений и их изменения к концу пятилетия даны в таблице:

|

|

По количеству

|

По стоимости

|

|||||

|

1926/27

|

1931/32

|

|

1926/27 в %% от общей

стоимости

|

1931/32 в %% от общей

стоимости

|

|||

|

Млн. тонн

|

В % %

|

Млн. тонн

|

В % %

|

Увеличение в %%

|

|||

|

Добыча

|

10,45

|

100

|

17,2

|

100

|

+ 65

|

|

|

|

Переработка

|

6,9

|

66 от добыч.

|

14,1

|

82

|

+ 105

|

—

|

—

|

|

Товарная продукция

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) светлые нефтепродукты

|

2,88

|

33,5

|

6,5

|

44

|

+ 125

|

52

|

64

|

|

б) топливо

|

5,72

|

66,5

|

8,3

|

56

|

+ 45

|

48

|

36

|

|

Всего

|

8,60

|

100

|

14,8

|

100

|

+ 72

|

100

|

100

|

|

В том числе экспорт

|

2,0

|

23

|

около 5 млн.

|

34

|

+ 150

|

25

|

39

|

Осуществление намеченного плана развития нефтяной промышленности потребует капитальных затрат за 5 лет в размере 1.007 млн. руб., со следующим, примерно, их распределением: расширение и рационализация — 619 млн. руб., разведка и подготовка новых районов — 130 млн. руб., заводское строительство — 88 млн. руб., нефтепроводное строительство — 74 млн. руб., жилстроительство — 60 млн. руб., капитальный ремонт — 36 млн. руб.

4. Торф

Среди мероприятий, направленных к усилению использования собственных топливных ресурсов отдельных районов, — развитие торфодобычи занимает одно из главных мест.

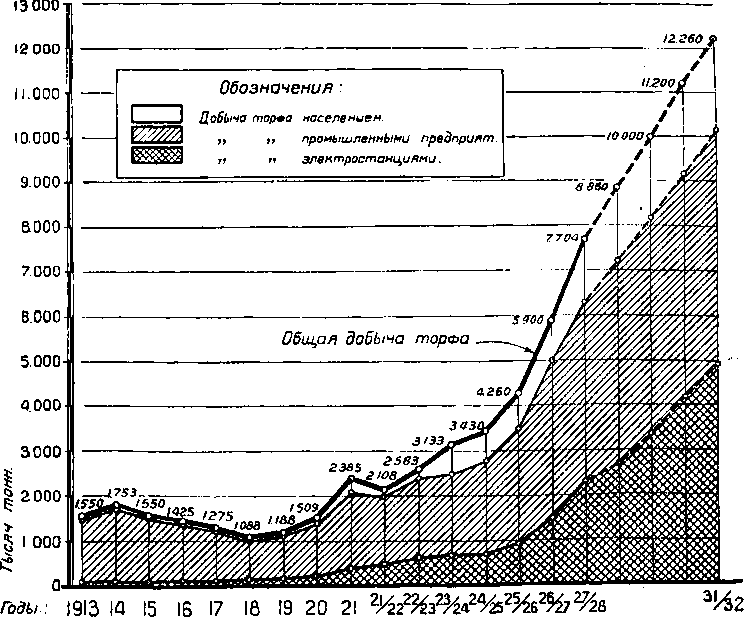

Конкретные задания по плану электрификации, рост потребления торфа в промышленности, а также растущее внедрение торфа, как топлива для нужд населения (пока кустарно-резного), дают основания наметить в пятилетием плане значительное развитие торфодобычи, определяемое следующими цифрами:

|

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост в

%%

|

||

|

Добыча

(тыс. тонн)

|

В %%

от общей

|

Добыча

(тыс. тонн)

|

В %%

от общей

|

||

|

Для нужд:

|

|

|

|

|

|

|

Электростанций

Промышленности

Населения

|

1.500

3.500

900

|

25,5

59,2

15,3

|

4.960

5.300

2.000

|

40,9

42,6

16,5

|

+ 230

+ 50

+ 122

|

|

Всего

|

5.900

|

100

|

12.260

|

100

|

+108

|

|

В том числе:

|

|

|

|

|

|

|

Машинного

Резного

|

4.500

1.400

|

76,2

23,8

|

9.560

2.700

|

78

22

|

+ 112

+ 92

|

Достигнутые результаты в области торфотехники дают достаточно твердую техническую базу для дальнейшего развития машинной добычи торфа как для расширения существующих, так и для вновь создаваемых торфоразработок. Но в настоящий момент в торфяной технике намечаются новые пути и вполне вероятно, что ближайшие годы могут дать ряд новых методов добычи торфа и значительное улучшение применяемых ныне, что и поведет к действительной реконструкции торфяного дела.

Как ориентировочную наметку, можно дать следующее распределение добычи по способам, хотя не исключена возможность появления к концу пятилетия новых и комбинированных способов добычи, могущих изменить приводимые соотношения:

|

Способы добычи

|

1926/27

|

1931/32

|

Рост

добычи

|

||||

|

Число

агрегатов

|

Добыча

тыс. тонн

|

В %%

от общей

|

Число

агрегатов

|

Добыча

тыс. тонн

|

В %%

от общей.

|

||

|

Элеваторный (маш. форм)

|

1312

|

3840

|

85,3

|

1350

|

5710

|

59,7

|

1,48 раза

|

|

Гидроторф

|

32

|

610

|

13,6

|

130

|

3250

|

34,0

|

5,35 раза

|

|

Багерный и др. способы

|

24

|

50

|

1,1

|

100

|

600

|

6,3

|

12,0 раз

|

|

Всего

|

—

|

4500

|

100

|

—

|

9560

|

100

|

2,12 раза

|

Начавшийся в предшествующие годы процесс улучшения технических показателей в торфяном деле должен развиваться дальше применительно к намеченной выше технической базе, и даст увеличение производительности на 1 агрегат, а также и на 1 трудящегося (с 40,8 тонн до 56,6 тонн). Это, в свою очередь, при урегулировании вопроса с зарплатой, должно отразиться на снижении себестоимости торфа, примерно, с 10,85 руб. до 8,55 руб. за тонну (с вывозкой).

Торфодобыча не является самостоятельной отраслью промышленности, поэтому осуществление намеченного плана работ по ее развитию должно быть увязано с планами электростроительства и отдельных отраслей промышленности, имеющих или организующих в своем хозяйстве торфяные разработки. По этим же планам должно быть проведено финансирование необходимых капитальных работ. Общая сумма их за пятилетие определяется в размере — 112 млн. руб., из коих 70 млн. руб. относятся к электростроительству и 42 млн. руб. включены в капитальные затраты соответствующих отраслей промышленности.

Диаграмма 4

5. Древесное топливо

В пятилетнем плане топливоснабжения древесное топливо по абсолютному количеству участвует почти в стабильных цифрах при значительном, однако, сокращении относительного значения древесного топлива в этом плане (с 20,9% баланса топливоснабжения промышленно-технической группы в 1926/27 г. до 15,0% в 1931/32 г.). При этом общий размер дровозаготовок колеблется в пределах 57‑55 тыс. куб. м (см. диаграмму 5).

Диаграмма 5

Все же для некоторых районов, отдельных групп промышленности и в особенности для определенных предприятий и хозяйств, — древесное топливо составляет и будет составлять значительную или превалирующую часть их топливного баланса, участвуя в них во вполне устойчивых количествах. В частности, на Урале должен будет увеличиваться размер дровозаготовок, в целях обеспечения древесным углем выплавки высококачественного чугуна и применения дров как генераторного топлива в мартеновских процессах; в то же время участие древесного топлива в остальных теплосиловых процессах и для хозяйственных нужд уральской промышленности должно будет свестись к возможному минимуму, путем замены его торфом и каменным углем.

Общий размер выжига древесного угля предполагается довести до 934 тыс. тонн в 1931/32 г. против 704 тыс. тонн в 1926/27 г., в том числе для уральской металлургии — 721 тыс. тонн против 537 тыс. тонн в 1926/27 г.

При общей стабильности дровозаготовок и даже некотором сокращении их по сравнению с 1926/27 г. должен произойти значительный сдвиг их из истощенных рубками — в более богатые лесом районы в целях общего улучшения эксплуатации лесов — путем устранения разорительных сверхсметных рубок, ставших за последние годы хроническими, и путем рационализации использования лесонасаждения в целом.

Подобная рационализация лесоэксплуатации должна осуществляться совместными согласованными мероприятиями по лесной промышленности и дровяному хозяйству в отношении использования древесины, лесонасаждения и всемерного удешевления ее стоимости, в первую очередь путем широкой механизации наиболее дорогостоящих трудовых процессов (транспортировки, разделки кряжей в местах прибытия древесины и т. п.), а также мероприятиями по использованию отходов и отбросов деловой древесины и рационализации использования дров, как топлива и как сырья для углежжения.

По соответствующим отраслям промышленности, заготавливающим древесное топливо, намечаются по перспективному плану капитальные затраты на улучшение дровяного хозяйства в сумме около 30 млн. руб. Этими капитальными вложениями представится возможным не только рационализировать лесоэксплуатацию, но и значительно понизить современную, во многих случаях весьма высокую, стоимость древесного топлива. Кроме того, осуществлением механизации дровозаготовок разрешится вопрос о рабочей силе для Северного Урала, части Северо-3ападной области и Северо-Востока, где развитие дровозаготовок в настоящее время задерживается из-за недостаточности таковой.

Заканчивая настоящий общий подход к построению пятилетнего топливного плана, необходимо отметить, что уточнение этого плана в направлении учета потребностей отдельных республик и районов представится возможным только при условии проработки последними планов одинаковым методологическим подходом.

Примечание:

[1] Построение полного топливного баланса является делом чрезвычайно трудным, благодаря почти не поддающейся учету всей потребляемой населением древесины и разных суррогатов топлива (соломы, кизяка, лузги и пр.). Да и практическая ценность такой попытки была бы не велика, поскольку это не влияет на решение вопросов развития отдельных отраслей топливной промышленности. Однако, нужно и можно, до известной степени, учесть (особенно при составлении районных планов) влияние потребления дров населением на возможность снабжения ими промышленно-технических потребителей.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии